工場や整備業でお仕事されている方のほとんどは、作業着、作業服を着ていると思います。そして、洗濯をしているものの、汚れが落ちず、結局そのままにしていて油まみれになってしまう、という方多いかと思います。

そのままにしてしまうと、結局汚くて着れないから、もう捨てて新しい作業服を新調する、となってしまうかと思います。

作業服、高いですよね。

もしお気に入りの作業服が、何年もキレイな状態で着られるとしたらどうでしょうか。

今回は、取れそうで取れなかった放置したガンコ汚れを取る方法をお伝えします。

なぜいつの間にか作業服の汚れが酷くなってしまうのか。

単純な理由として、汚れが残った状態で洗濯をし、汚れが残ったまま作業服を着まわしていると、間違いなく気が付いた時にはもう手遅れな状態が多いです。

手遅れ、というと語弊がありそうですが、汚れを落とすのがかなり困難になります。というのも、作業服につく汚れは、落ちにくい汚れが多いためです。

汚れの種類は大きく分けると4種類あります。

1.水溶性の汚れ

汗、醤油、塩、果汁、スープなど

2.油溶性の汚れ

油脂、ろう、グリス、チョコ、カレーなど

3.不溶性の汚れ

砂、ホコリ、鉄、粉、粘度、土など

4.色素系の汚れ

ワイン、血液、インクなど

作業服の汚れとなると、食べこぼしなどの水溶性の汚れではなく、ホコリや、インク、グリスなど、不溶性、油溶性の汚れが多いです。そのため、通常洗濯では、なかなか落ちづらい、と感じることが多いのではないでしょうか。

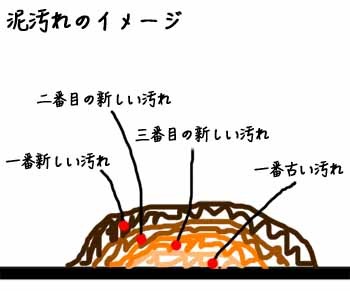

上記は泥汚れをイメージ化したものですが、作業服につく汚れも泥だったり、油が時間経過したようなシミもあったり、同様に落ちにくい汚れになります。

汚れの種類の中にも、皮脂汚れだったり汗ジミなんてのは、最初、無色透明だったりするので汚れに気が付かない場合があります。

汚れというのは、洗濯の際に残ってしまうと、次回汚れが付いた際に、前回の汚れの上に乗っかります。それを2度、3度、何回も繰り返すことによって、何層もの汚れになっていきます。

これらの汚れを落とす場合、単純にいえば、一番上の層の汚れ(新しい汚れ)から落とすことになり、繰り返し洗濯をしなければいけないということになります。

衣類の寿命は、使用年数も影響しますが、洗濯回数も多ければ多いほど、生地の劣化は早いです。そのため、汚れが付いたらしっかり落とす、ということを徹底する必要があります。

話は戻りますが、ガンコ汚れが起こってしまう原因は、

●洗濯で汚れを残したまま終わらせている

●きれいに洗えていると思ってあまり汚れやシミを気にしていない

●適切な方法で洗濯できていない

●柔軟剤を汚れが残った衣類にも使用している

といったことが挙げられます。

作業服が汚れてしまうのは仕方がない職業の方は多いです。私の地元は工業の町、浜松市ですので、整備業や、機械・工場関係の仕事で、ほとんどの方が作業服の油汚れ、ガンコ汚れに悩まされています。

適切な方法で洗濯することで、汚れをしっかり落とし、長持ちさせることができます。その方法を紹介していきますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

メディアで話題!作業服汚れ専用洗剤を半額で購入する方法はこちら ←

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

よく油汚れが付くと、ヤカンでお湯をつくり、熱湯で油汚れをおとす、という方がいらっしゃいました。

たしかに油汚れは熱湯に弱いため、高温で溶け出しますが、衣類にその方法をすると、生地を傷めたり、最近では撥水や、防汚、撥油加工がされた作業服の効果が薄まったりします。

しかし、通常洗濯では到底頑固な汚れは落ちない、というのは多くの方が体験されていることと思います。

まず、洗濯するにあたり、以下を守るようにしましょう。

●基本的に洗濯機では作業服のガンコ汚れは落とせない。そのため手洗いをする。

●洗剤液の温度を40くらいにする(洗濯表示を参考に)

●洗剤は粉末洗剤を使用する

●汚れがついている作業服には柔軟剤を使用しない。

●洗剤量は多く入れても洗浄効果はある一定の所から変わらないので適量を。

●ガンコ汚れは1回の洗濯で落ちない場合が多い、ということを念頭におく。

●浸け置き洗いの際、洗剤液が真っ黒になるようであれば、洗剤液を交換する

【STEP1】

洗剤液を作る(※温度は40℃くらいだと、油汚れ、皮脂汚れなどを落とすのに最適です。)

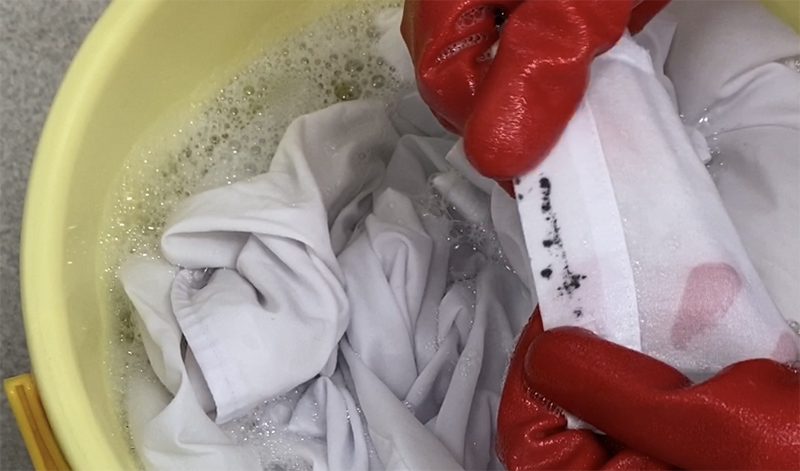

【STEP2】

汚れた作業服を洗剤液に付け、汚れた個所をはじめ、全体に洗剤液を染み渡らせるように漬け込む。

【STEP3】

汚れが酷い場所は入念に洗剤液をもみこむ。(擦り洗い、もみ洗いをしてもよい)

【STEP4】

半日~1日ほどそのまま浸け置きする。(ガンコ汚れであればあるほど、繊維の奥に汚れが染み込んでいるため、時間をかけて浸け置くことによって汚れを落としやすくなる)

【STEP5】

浸け置き後、汚れが部分を擦り洗い、もみ洗いをする。(ポイントは力任せにゴリゴリこすると、生地を傷める場合があるため、力を入れ過ぎないこと。)

【STEP6】

洗剤液の色をチェックする。真っ黒、茶色が濃い場合は、洗剤液を交換し、再度上記の浸け置き洗いを行う。(※洗剤液を交換する際、洗剤量は適量よりも少なめでも十分洗浄効果は得られます)

【STEP7】

浸け置き後のもみ洗い後、洗剤液の汚れが薄くなった段階で、再度、汚れが酷かった部分を擦り洗いする。

※頑固な油汚れの場合、ボディネットや、凹凸のあるゴム手袋でこすり洗いすると汚れが落ちやすくなります。

【STEP8】

洗濯機で洗濯・十分なすすぎを行う。(汚れが落とせている段階であれば、他の衣類と一緒に洗濯しても構いません)

【STEP9】

脱水後、しっかり乾かすこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

メディアで話題!作業服汚れ専用洗剤を半額で購入する方法はこちら ←

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

柔軟剤の使用について

作業服の柔軟剤使用に関しては、注意が必要です。先ほどお伝えしたように、汚れが残っている状態の衣類に柔軟剤を使用すると、汚れの上に柔軟剤がコーティングされた状態になるため、汚れを落とすのが非常に時間がかかっています場合が多いです。

もし柔軟剤を使用する場合は、上記STEPで、しっかり汚れを落としたうえで柔軟剤をすすぎの最後に入れて使用するとよいです。

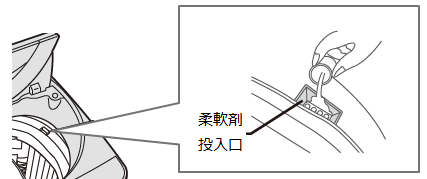

かならず洗濯機の「柔軟剤投入口」に柔軟剤を入れてください。※結構洗剤投入口に一緒に柔軟剤を入れている方もいらっしゃいます。

※柔軟剤を正しく使用することによって、触り心地だけでなく、汚れやホコリ、花粉などをつきにくくするメリットがあります。

柔軟剤を使うメリットに関して、こちらの記事をご参考ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

メディアで話題!作業服汚れ専用洗剤を半額で購入する方法はこちら ←

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー